-

Nous avons vu qu'à partir de 1893 se met en place au profit des malades sans ressources une assistance obligatoire pour les communes, les départements et l'Etat. Mais qu'existait il avant?

Des SYSTEMES DE MUTUELLE basées sur le volontariat, mais qui n’ont finalement bénéficié qu’à une frange limitée de la population (voir article sur la domesticité n°3)

Avant la période révolutionnaire en effet il existait des guildes et confréries qui organisaient une sorte de solidarité entre les membres d’une même profession. La loi le chapelier de 1791 mettant fin à la liberté d’association, ces sociétés disparaissent. Ce n’est que sous l’égide de la Société Philanthropique dont le but est de "d'engager les ouvriers à se réunir pour s'assurer mutuellement des ressources en cas de maladie, ou lorsque les infirmités de la vieillesse les mettraient dans l'impossibilité de continuer leurs travaux" que ces associations vont renaitre. Elles seront légalisées par le décret du 22 mars 1852, qui octroie de nombreux avantages aux sociétés qui reçoivent l'approbation de l'Etat et acceptent son contrôle. Mais ce dispositif fonctionne sur le volontariat et sur une problématique future (maladie, vieillesse) or l’ouvrier vivant dans la misère et peinant à gagner 3 sous ne va pas vouloir mettre une partie de son labeur dans une cotisation destinée à couvrir un aléa futur …

A l’époque révolutionnaire, une loi du 27 novembre 1796 organise la bienfaisance pour les pauvres des communes par la création de BUREAUX DE BIENFAISANCE qui ne sont en fait que les héritiers des bureaux de charité de l’ancien régime : la mise en place de ces bureaux de bienfaisance est difficile toutefois : encore 58 % des communes françaises ne possèdent pas de bureau en 1880 !

Avant la loi de 1893, l’aide provenant de ces bureaux résidait essentiellement dans des secours en nature (70 % encore au début de la IIIe République) : il peut s’agir de nourriture, de vêtements, de matière première nécessaire au chauffage (charbon), de lait pour les enfants. Sauf exception, seuls les pauvres locaux sont éligibles à l’aide : la condition de résidence est fondamentale pour bénéficier des secours.

La loi de 1893 et celles qui vont suivre vont confier aux bureaux de bienfaisance une partie de l’assistance nouvelle qu’elles ont créée.

Il existait également sous l’Ancien Régime les BUREAUX DE CHARITE avec à leur tête le curé aidé de toutes les personnes qui le souhaitent ainsi que par les sœurs de la charité.

A côté de ces bureaux de charité, il y avait les coutumes charitables selon les localités, les fondations destinées aux pauvres et dues à des testateurs généreux, les dames des pauvres, les quêtes et les aumônes, les ateliers de charité qui emploie les brassiers et journaliers quand les travaux de la campagne sont terminés, l’ŒUVRE DU BOUILLON : (cette dernière forme de secours est créée grâce à l’initiative d’un donateur alors que les bureaux de charité sont fondés le plus souvent suite à une ordonnance royale ou un arrêt du Parlement (en 1752 le Parlement de Toulouse impose un bureau de charité dans chaque paroisse de la ville) : ce seront des secours en nature distribuées par l’intermédiaire des filles de la charité ou sœurs de St Vincent de Paul ou encore sœurs grises (du fait de la couleur de leur robe) – ces deux formes (bureau de charité et œuvre du bouillon) coexistent souvent au sein d’une même paroisse comme ce fut le cas à Toulouse.

Quelques exemples sur Toulouse sous l’Ancien Régime

Ainsi Gérard Géraud, ouvrier batteur d'or à Toulouse, laisse en 1714 dans son testament, aux pauvres une rente perpétuelle de 100 livres pour l’entretien de deux sœurs placées sous la direction du curé de la paroisse de la Dalbade et chargées du soin des malades ;

En 1748 Jean Boredon lègue 600 livres aux déshérités de la Dalbade pour aider la fondation du bouillon des pauvres.

la Dalbade et son clocher

La maison de charité de St Etienne et de St Michel, son annexe, a pour but de distribuer bouillon et médicament aux pauvres malades et d’enseigner à lire et écrire aux filles de ces deux paroisses ; la maison de charité de la Daurade donne du bouillon aux véritables pauvres et entretien une apothicairerie afin de leur distribuer à domicile les remèdes dont il ont besoin. Cet établissement entretient un médecin et un chirurgien et procure du linge et du pain aux malades et de la viande aux convalescents ; enfin l’oeuvre du bouillon de St Pierre et du Taur fondée en 1754 fournit bouillon et remèdes aux pauvres malades et assiste les pauvres honteux de ces paroisses.

En 1718 Luc Saget dote la maison de la charité de la Daurade d’un médecin qui doit être capable et expérimenté et d’un chirurgien dont le rôle est d’effectuer les opérations. Le médecin est nommé en assemblée et reçoit un honoraire de 40 livres par an payable tous les 6 mois.

quai de la Daurade

Exemple sur Lille

La bourse commune des pauvres a été instituée au 16ème siècle pour venir en aide aux nécessiteux de la ville. Elle dirigea à partir de 1584 les écoles du dimanche de Lille. Ce dispositif scolaire fut financé par des donations d’un montant de 1280 livres parisis provenant de Hubert Deliot et de son père Guillaume. L’idée était de pouvoir apprendre à cent enfants pauvres à lire, écrire et calculer et avoir de bonnes mœurs. On leur apprend aussi un métier ; treize ministres des pauvres (voir article sur la table des pauvres) régissaient la bourse des pauvres.

Les HÔPITAUX quant à eux étaient au départ des institutions chaperonnées par l’Eglise sans vocation médicale particulière mais juste destinée à l’hébergement des pauvres ; ce n’est qu’au 17ème siècle que l’Etat prend le problème de la misère à bras le corps et se sert des hôpitaux pour enfermer les sans-logis, les mendiants, les exclus, les fous … Ainsi l’hôpital général St Joseph de la Grave à Toulouse fut créé en 1647, soit 9 ans avant celui de Paris ; l’hôtel-dieu St Jacques à Toulouse quant à lui se spécialise dans les soins médicaux et chirurgicaux. Mais les 2 établissements disposent d’un quartier de force réservé aux filles publiques, enceintes ou vénériennes appelées aussi « filles gâtées", et aux nourrices contaminées par les nourrissons.

la Grave

C’est seulement au 19ème siècle que la mission médicale de l’hôpital va se renforcer notamment avec la loi du 7 août 1851 dite « d’assistance publique » qui va poser les prémices du service public hospitalier actuel en énonçant le principe suivant : « lorsqu’un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission à l’hôpital existant dans la commune ».

Ainsi à Toulouse à la fin de l’Ancien Régime, nous retrouvons 4 formes de secours :

1/L’assistance hospitalière dispensée par l’hôtel-dieu S Jacques et l’hôpital général St Joseph

2/La charité à la maison des orphelines qui date de 1621 et qui accueille jusqu’à leur mariage une cinquantaine de pauvres filles

3/Les ateliers de charité

4/L’assistance à domicile au sein des bureaux de charité et de l’œuvre des bouillons des pauvres

Zoom sur Lille (voir également article sur lutter contre l’indigence à Lille sous l’Ancien Régime : hôpitaux, hospices et maisons charitables)

Lille compte en 1900, hormis le bureau central, six dispensaires publics secourant entre 4 000 et 6 000 personnes chacun (en tout plus de 35 000 personnes) : dispensaires rue de la Barre, Esquermes, Moulins, St Gabriel, Werquin et Wazemmes (dédoublé en 1883).

Lille présente au 19ème siècle et au début du 20ème des conditions de vie dramatiques pour les ouvriers qui y vivent (voir articles sur l'habitat prolétaire à Lille 1 et 2).

Les statistiques sanitaires analysées dans les ouvrages de Pierre Pierrard et Félix-Paul Codaccioni permettent de se rendre compte de la situation de détresse dans laquelle vivaient, en particulier, les habitants du quartier Saint-Sauveur.

En 1849, près de la moitié (42%) de la population du quartier Saint-Sauveur est inscrite sur les registres d’indigents, ce qui représente le tiers de la population indigente de Lille.

Dans certaines rues de ce quartier, la quasi-totalité des décès concerne des individus âgés de moins de 40 ans (la plupart sont des enfants de moins de cinq ans).

Les logements sont minuscules, mal aérés, d’une extrême insalubrité. A Saint-Sauveur, chaque personne dispose d’à peine 10 m3 par habitation.

La mortinatalité est effrayante : un mort-né pour 10 naissances. La mortalité est nettement supérieure à la mortalité nationale : plus de 30 pour 1000 vers 1860, contre 25 pour 1000 en France. En 1900, le taux de mortalité infantile à Lille est le plus important des villes françaises : 29,5%... .

C’est aussi à Lille, que le nombre de décès dû à la tuberculose est le plus inquiétant, après Paris. 13% des décès sont dus uniquement à la tuberculose en décembre 1901. En y ajoutant, les cas de bronchite, de pneumonie et autres maladies respiratoires, le pourcentage est de 38%.

Cette situation va s’aggraver avec l’arrivée massive d’immigrants, souvent belges, attirés par l’emploi industriel en pleine effervescence.

Sources

La III° République et la solidarité : la socialisation de l'infirmité

La médecine gratuite au XIXe siècle : de la charité à l'assistance d’Olivier Faure

La médecine de bienfaisance et d'assistance dans le Pas-de-Calais, 1856-1914 de Jean Pierre Beyt

Bureau et maisons de charité : l'assistance à domicile aux « pauvres malades » dans le cade des paroisses toulousaines (1687-1797) de Josseline Guyader

La vie ouvrière à Lille sous le second Empire de Pierre Pierrard

De l’inégalité sociale dans une grande ville industrielle, le drame de Lille 1850-1914 de Félix-Paul Codaccioni

Charité municipale et autorité publique au XVIe siècle : l'exemple de Lille de Robert Saint Cyr Duplessis

La vie à Lille, de 1667 à 1789, d'après le cours de M. de Saint-Léger d’Aristote Crapet

votre commentaire

votre commentaire

-

En compulsant les archives de la mairie de Frouzins, petite ville située près de Toulouse, j’ai remarqué qu’un grand nombre de ses habitants au début du 20ème siècle était inscrit sur la liste des personnes admises au secours médical gratuit en raison de maladie ou d’une infirmité ou encore sur la liste des vieillards indigents.

J’ai donc essayé d’en savoir plus sur cette question, ignorant alors totalement qu’avant la naissance de la sécurité sociale, il existait de tels services sociaux.

Il s’avère qu’en effet la III° République a mis en place tout un dispositif de protection sociale en institutionnalisant la "solidarité" par diverses lois sociales, imposant par là même une obligation d’assistance aux communes, aux département et à l’Etat.

Ne nous y trompons pas toutefois ; les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la plupart de ces lois sociales évoquent surtout des préoccupations d’ordre public : la mendicité et le vagabondage devaient être contrôlés voire éliminés ; y sont évoquée la « misère criminogène des cités ouvrières », le contrôle administratif des individus à potentiel criminogène, …

L’humanisme certes réel de ces lois cache donc malgré tout une volonté d’une part de contrôle des cités populeuses et d’autre part d’exclusion encadrée

ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE

La loi du 15 juillet 1893 instaure un devoir d’assistance médicale gratuite, à l’hôpital comme à domicile, qui permet aux personnes privées de ressources (malades, vieillards, infirmes) d’être soignés gratuitement. Les femmes en couche sont assimilées à des malades. Les étrangers malades privés de ressources seront assimilés aux Français toutes les fois que le gouvernement aura passé un traité d’assistance réciproque avec leur nation d’origine.

Un domicile de secours est fixé pour ces personnes et s’acquiert

- par une résidence habituelle d’un an dans la commune postérieurement à la majorité,

- par la filiation (l’enfant a le domicile de secours de son père ou le cas échéant de sa mère) ;

- par le mariage (la femme acquiert le domicile de secours de son mari, les veuves conservent le domicile de secours antérieur).

C’est une loi qui vise surtout la campagne : « le paysan est toujours en avance de ses sueurs et de son sang vis-à-vis de l’état qui ne lui fournit aucun secours pour la santé de son corps qui pourtant rapporte tant de substance à la patrie ».

L’exode rural, amplifiée par la révolution industrielle, n’est d’ailleurs pas étranger à cette décision de mettre en place un service public d’assistanat : « il faut retenir le travailleur dans les campagnes par l’attrait de l’assistance publique et mettre fin à l’émigration des campagnes ». Il devient évident également que « la santé des travailleurs qui intéresse d’une manière si intime le développement normal de la production exige que l’on mette à la portée de tous les secours médicaux ».

Henri Monod (homme politique – 1753/1833) résume dans cette phrase l’objectif de cette loi : "Le malade n'est pas un faible à éliminer, c'est une force accidentellement improductive, et que la collectivité a l'intérêt le plus évident à rendre le plus rapidement possible à La production et au travail"

Cet exode rural entraînera une augmentation de la misère urbaine (voir article sur l'habitat prolétaire lillois 1 et 2): on va en effet concentrer un nombre important de personnes sur une zone géographique réduite proche des industries sans tenir compte des effets de cette promiscuité sur l’hygiène et la santé des personnes. Or là aussi on ne peut plus abandonner « cette armée de réserve industrielle » à la misère médicale.

Alors que la loi de 1893 se préoccupe avant tout des indigents et nécessiteux de la campagne incapables de subvenir à leurs soins médicaux en cas de maladie, la loi du 9 avril 1898 va répondre à un problème plus urbain : l’utilisation de la machine pour développer la production entraîne une augmentation des accidents du travail : elle reconnaît la responsabilité sans faute de l’employeur qui peut s’assurer pour y faire face.

D’AUTRES LOIS SOCIALES

La loi du 27 juin 1904 institue le service départemental d’aide sociale à l’enfance et la loi du 14 juillet 1905 institue l’assistance aux vieillards infirmes et incurables. Cette loi donne à tout français privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités d’existence, âgé de plus de 70 ans ou ayant une maladie incurable, d’être accueilli gratuitement dans les hôpitaux ou les hospices.

En matière d’assurance vieillesse, la loi du 5 avril 1910, dont l’application a été limitée, institue un régime d’assurance obligatoire pour les salariés du commerce et de l’industrie.

Deux autres lois en 1913 viennent parachever cet ensemble : celle du 17 juin sur les femmes en couche et celle du 14 juillet sur les familles nombreuses. En effet la taille des familles se réduisant de plus en plus (les familles de quatre enfants et plus représentent 19.8 % des familles en 1901 en France ;Elles sont encore 18.6 % en 1911, seulement 11.5 % en 1926) il devient nécessaire de soutenir les familles françaises et de les inciter à avoir une nombreuse progéniture.

L’article 1 de la loi du 14 juillet 1913 stipule que « l’assistance aux familles nombreuses constitue un service obligatoire pour les départements, avec la participation des communes et de l’Etat ».

L’article 2 précise que « tout chef de famille, de nationalité française, ayant à sa charge plus de 3 enfants légitimes ou reconnus, et dont les ressources sont insuffisantes pour les élever, reçoit une allocation annuelle par enfant de moins de 13 ans, au-delà du troisième enfant de moins de 13 ans. » S’y ajoutent les enfants de 13 à 16 ans en apprentissage.

Les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 instituent pour les salariés titulaires d’un contrat de travail une assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès et la loi du 30 avril 1928 un régime spécial pour les agriculteurs

EN PRATIQUE

Revenons à la loi de 1893 : elle donne préférence à l’assistance (ou secours) à domicile pour des raisons d’économie, de morale (éviter la perte du lien avec la famille, éviter le contact avec la lie de la société – l’hôpital est encore à cette époque un lieu d’enfermement - ) et d’hygiène mais ouvre dans le même temps l’accès à l’hôpital aux ressortissants de 30 000 communes qui en étaient privés jusque-là.

L’hôpital reste encore un endroit dont on se méfie et que l’on évite si cela est possible.

Les subventions sont calculées d’après des barèmes fixes.

En 1895, seuls 47 départements ont organisé les services d’assistance ; en 1903, 3 départements sont encore réfractaires.

Cette assistance varie également en fonction des départements : au début du 20ème siècle une dizaine de département inscrivait plus de 8% de leur population et jusqu’au 20% tandis que d’autres moins de 2.5%.

Malgré cela, en moins de 20 ans le nombre de soignés augmentent considérablement sr l’ensemble de la France :

Quels pathologies sont soignés principalement ?

Des statistiques allant de mars 1903 à mars 1904 dressées pour l’hôpital St Pothin à Lyon donnent un aperçu des pathologies les plus courantes soignées par ce dispositif : sur 521 personnes venues et diagnostiqués comme malade : 44% souffrent de tuberculose, 14% de pathologie du système nerveux, 11% du tube digestif, 10% de rhumatisme et de maladie cardiaque, 2% de chlorose (grande pâleur).

Critiques de la loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance aux vieillards infirmes et incurables

Cette loi est décriée par certaines personnes comme Lucien Descaves, écrivain naturaliste et libertaire, journaliste et romancier, l’un des fondateurs de l’Académie goncourt (1861-1949). IL écrit l’article suivant dans Le Journal du 26 juillet 1905 :

« Une loi débile », article de Lucien Descaves paru dans Le Journal du 26 juillet 1905

Je suis sûr que l’on étonnerait beaucoup de personnes, en France, en leur apprenant que, depuis le 13 juillet dernier, une loi nouvelle organise l’assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables indigents, par la contribution de la commune, du département et de l’État. Mais je suis également certain que, parmi les personnes renseignées, un plus grand nombre encore ignore les dispositions de détail relatives à cette loi de laquelle M. Mirman a eu raison de dire qu’elle est, après la loi sur la séparation et la loi sur le service de deux ans, la plus considérable de cette législature. Elle consacre, en effet, le principe du droit à l’assistance, c’est-à-dire à la vie, droit sacré proclamé par la Convention nationale qui fut impuissante à résoudre le problème pour avoir méconnu ce principe, savoir : que l’assistance publique est d’essence communale, et aussi la sagesse du précepte : qui trop embrasse, mal étreint.

Ce n’est point au Sénat ni à la Chambre que l’on peut adresser ce dernier reproche : ils ont limité le plus possible l’assistance qu’ils accordaient, et semblé remplir, j’ose le dire, moins un devoir social qu’un devoir électoral.

Que la loi modifiée par le Sénat et votée telle quelle par la Chambre en seconde délibération, que cette loi soit susceptible de développement et de retouches, à qui le dit-on ! Les conditions dans lesquelles elle est revenue devant nos députés ou plutôt quelques-uns de nos députés, ne pouvait guère laisser de doute sur le résultat final.

Ah ! ce fut une aimable séance que la séance du 12 juillet, où fut réglé le sort des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources !

Le gouvernement n’était représenté que par le ministre de l’intérieur et par deux commissaires, M. Henri Monod, pour l’intérieur, M. Charles Laurent, pour les finances. Encore, l’un des deux était-il de trop, nous verrons pourquoi tout à l’heure.

Quant à la Chambre, c’est l’un des premiers orateurs inscrits, M. Aynard, qui va nous édifier sur son zèle et son assiduité.

« Mon intervention sera brève ; nous sommes si peu nombreux ce matin, que nous nous sentons en douce intimité ; nous sommes presque dans un salon et vous savez, Messieurs, combien il est peu civil, dans un salon, de prolonger les conversations. » (Sourires)

Ce n’est pas moi qui note les sourires, c’est le compte rendu officiel.

On causa donc, entre intimes, de choses et d’autres, par exemple des modifications apportées à l’article 1er du projet, par le Sénat, qui s’était tout de suite efforcé d’introduire un peu de gaieté dans une discussion aride.

En effet, examinant le texte de l’article en question, qui dispensait les vieillards âgés de soixante-dix ans de faire la preuve de leur invalidité, le rapporteur avait dit en s’élevant contre cette rédaction :

« Il suffit de regarder autour de nous pour être convaincu que l’âge de soixante-dix ans est, au contraire, une excitation, un rajeunissement pour un certain nombre de nos collègues. La vieillesse ne siège pas sur nos bancs, nous n’y connaissons par la sénilité ! » (Hilarité)

Et l’honorable M. Bérenger avait ajouté : « Le travail conserve ; c’est l’alcool qui tue. » Il m’a été agréable d’entendre, à la Chambre, M. Mirman protester, en pure perte, d’ailleurs, contre cette allégation. Il est fort possible que le travail, quand travail il y a, conserve MM. les sénateurs ; mais il est indubitable, en revanche, que l’alcoolisme n’est nullement indispensable pour user le corps des travailleurs qui atteignent soixante-dix ans en dépit d’un labeur acharné. Ce n’est pas seulement l’industrie textile qui permet de vérifier cette observation, elle s’étend à tous les corps de métiers. En outre, on eût pu répondre à M. Bérenger que l’alcool, quand il tue les gens, les tue bien avant qu’ils deviennent septuagénaires, ce qui suffirait, à la rigueur, pour infirmer l’argument.

- Jaurès a bien promis qu’on interpréterait la loi dans le sens le plus large et que de ses bénéfices ne seraient exclus que les vieillards, en nombre infime, il le reconnaît, qui ont gardé « une valeur de travail pour ainsi dire intacte ».

J’en accepte l’augure, mais tout de même un article proclamant le droit au repos pour les vieillards indigents qui ont peiné pendant cinquante-cinq ans et davantage, aurait fait bien mieux leur affaire, si ce n’est la mienne.

Sur un autre point, M. Mirman a été battu, et ne méritait pas de l’être. La Chambre avait admis le principe d’un avantage spécial en faveur des mères de famille, des femmes qui avaient eu, nourri et élevé un certain nombre d’enfants.

Peut-être, en effet, aux raisons que les sénateurs ont d’être merveilleusement conservés –travail, existence confortable, tout ce que vous voudrez,- convient-il d’ajouter l’exemption de la maternité, qui est particulièrement douloureuse pour les femmes du peuple. MM. les sénateurs ont des vacances. L’ouvrière n’en a pas, ni avant, ni après ses couches, un peu plus laborieuses, je présume, que l’enfantement des lois. Il semblait donc qu’une femme fatiguée par le travail et la maternité, double devoir social, eût droit à quelques égards, et la Chambre avait sagement proposé qu’on abaissât pour cette créature, proportionnellement au nombre des enfants élevés par elle, l’âge de soixante-dix ans, point de départ provisoire de la pension pour les vieillards.

Les sénateurs bien conservés n’ont pas partagé cette manière de voir. La situation de la mère de famille âgée et indigente ne les a pas touchés ; elle n’a pas eu de part dans leur sollicitude.

Le deuxième paragraphe de l’article premier spécifiant : « Tout enfant légitime ou non, ayant vécu plus de trois ans, donne droit à une réduction de six mois sur l’âge normal de la pension de vieillesse, au bénéfice de la mère, etc... », ce paragraphe a été effacé de la loi par le Sénat.

Vous me direz que six mois dans la vie d’une femme, et d’une femme du peuple, ça ne vaut pas la peine d’en parler. Au Sénat, peut-être... ; mais nous n’avons pas, ici, les mêmes raisons de nous abstenir. Au regard de nos législateurs, la femme a une infirmité bien plus fâcheuse pour elle que toutes celles qui résultent du travail, de la maternité et d’une vieillesse prématurée : elle ne vote pas.

Sur un troisième point, la séance du 6 juillet, à la Chambre, avait appelé mon attention.

Il s’agissait, cette fois, de l’article 20, fixant le taux de l’allocation mensuelle accordée aux ayants droit. J’avais écouté les explications très claires de M. Henri Monod évaluant à 8 francs par mois, pour chaque commune, le coût d’une existence de vieillard, soit 96 francs par an et 27 centimes par jour.

C’était là un chiffre minimum, théorique, susceptible de réduction si le bénéficiaire dispose de quelques ressources, mais qui ne saurait être augmenté puisque, lorsqu’on accordera la somme entière, on sera censé donner à l’indigent ce qui lui est nécessaire pour vivre.

Et je me disais : « C’est égal, avec 27 centimes par jour, on ne va pas loin... même à soixante-dix ans !»

Je savais bien que M. Monod avait naguère proposé un chiffre légèrement supérieur (10 francs par mois), abaissé à 8 francs par la Commission de la Chambre, sur l’intervention de M. Sarrien, et accepté par le gouvernement, puis par le Sénat en première délibération. Et je croyais qu’on s’en tiendrait là.

Je comptais sans M. Labiche, président de la Commission, qui amena le Sénat à revenir sur son vote et à substituer au minimum de 8 francs celui de 5 francs, soit 16 centimes par jour !

Seize centimes pour se nourrir, s’abriter, s’habiller, subvenir à tous les besoins, c’est maigre, même à soixante-dix ans, et je voudrais bien que M. Labiche fût réduit, pendant seulement un mois, à cette ressource plus que modique ! Elle est, paraît-il, suffisante pour les vieillards de son département.

Heureux vieillards ! Heureux département ! Je ne veux pas dire lequel : il serait envahi.

Vous vous imaginez sans doute que le gouvernement résista à M. Labiche ? Oui, par l’organe de M. Monod ; mais aussitôt après, le commissaire représentant les finances et adversaire déterminé de la loi, se déclarait contre le relèvement du minimum que l’autre commissaire avait réclamé ! Admirable exemple d’anarchie gouvernementale, n’est-il pas vrai ?

Mon espérance me restait. La Chambre maintiendrait probablement la première disposition inscrite dans le projet de loi... Hélas ! C’est au Sénat qu’elle a donné gain de cause ! Le vieillard indigent, quand il aura acheté deux sous de pain, aura encore à sa disposition six centimes pour quelques (sic) chose dessus, se vêtir et se loger...

« Abolissez la mendicité qui déshonore un État libre », disait Saint-Just.

Avons-nous fait tant de chemin depuis 1792, qu’elle soit, je ne dis pas abolie, mais inexcusable ?

En réalité, oui, et ce chemin parcouru, on peut l’apprécier en lisant successivement, comme je viens de le faire, l’intéressante brochure de M. Ferdinand Dreyfus : l’Assistance sous la Législative et la Convention et deux autres brochures datées de 1889 et de 1900, dans lesquelles M. Henri Monod exposait le plan méthodique d’une organisation de l’assistance publique en France.

Grâce à ses efforts, dans une bonne mesure, son programme est à peu près réalisé.

Les enfants, les malades, les vieillards et les incurables, sont respectivement secourus par les lois du 24 juillet 1889, prononçant la déchéance des parents indignes ; des 27 et 28 juin 1904, sur les enfants assistés ; du 15 juillet 1893, sur l’assistance médicale gratuite, et du 14 juillet 1905, enfin, qui donne le strict (oh ! oui !) nécessaire aux vieillards, infirmes et incurables, dénués de ressources.

Cette dernière loi est, de toutes, la plus débile. Si encore nous étions sûrs qu’elle se fortifiera dans la pratique et que les 70 millions environ qu’elle coûtera ne seront pas détournés de leur objet !...

Sources

La III° République et la solidarité : la socialisation de l'infirmité

La médecine gratuite au XIXe siècle : de la charité à l'assistance d’Olivier Faure

La médecine de bienfaisance et d'assistance dans le Pas-de-Calais, 1856-1914 de Jean Pierre Beyt

Bureau et maisons de charité : l'assistance à domicile aux « pauvres malades » dans le cade des paroisses toulousaines (1687-1797) de Josseline Guyader

La vie ouvrière à Lille sous le second Empire de Pierre Pierrard

De l’inégalité sociale dans une grande ville industrielle, le drame de Lille 1850-1914 de Félix-Paul Codaccioni

Charité municipale et autorité publique au XVIe siècle : l'exemple de Lille de Robert Saint Cyr Duplessis

La vie à Lille, de 1667 à 1789, d'après le cours de M. de Saint-Léger d’Aristote Crapet

votre commentaire

votre commentaire

-

Le tulliste est l'ouvrier en charge de la fabrication de la dentelle. Il conduit, entretien et assure le bon fonctionnement du métier Leavers.

Calais est une des deux villes (avec Caudry) à avoir fait de la dentelle mécanique sa spécialité.

Calais n’a aucune tradition textile particulière mais il s’avéra que deux anglais Clark et Bonnington débarquèrent à Calais en 1816 en toute illégalité un métier de type nouveau pour faire de la dentelle industrielle, en pièces détachées et apportent également leur savoir-faire. D’autres suivirent ; des ouvriers anglais sautèrent le pas et vinrent en France (ils souffraient à l’époque de la surproduction tullière en Angleterre qui abaissait considérablement le prix de la main d’œuvre).

Les premiers tullistes anglais s’installèrent à Valenciennes, Douai et surtout Calais mais le manque de place les contraignirent à développer leur activité dans le faubourg maraîcher de Saint-Pierre-lès-Calais.. En moins d’un demi-siècle, Saint-Pierre devient une ville cosmopolite prospère et dépassa en nombre d’habitants Calais, au point que les deux villes fusionnent officiellement en 1885.

La problématique de surproduction arriva toutefois également outre-Manche : Villermé (médecin français - 1782/1863) en 1840 dit : « aucune classe d’ouvriers n’a vu réduire autant ses salaires depuis 15 ou 16 ans … et n’a passé plus rapidement d’une grande aisance à une grande détresse ».

Un ouvrier tulliste travaillant sur le métier gagne en effet en 1823 entre 15 à 20 francs par jour tandis qu’en 1834 il ne gagne plus que 3 francs au maximum.

Qu’est-ce que la machine Leavers ?

En fait tout part de l’anglais John Heathcoat qui réussit dès 1808, en s’inspirant du travail des dentellières, à tisser mécaniquement du tulle.

A la même époque, le mécanicien français Jacquard inventait le métier à tisser, qui porte d’ailleurs son nom, lequel permettait de créer les motifs à l’aide de cartes perforées.

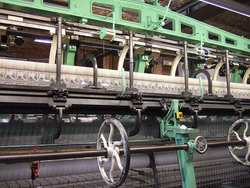

En 1830, un certain Leavers eut l'idée d'allier la technique Jacquard au procédé mécanique de John Heathcoat. Ce sera la combinaison de ces deux inventions qui donnera naissance aux métiers LEAVERS, de grosses machines de dix à quinze tonnes et dix, douze mètres de long qui fonctionnent dans un bruit assourdissant dû aux milliers des disques métalliques portant les fils qui se croisent pour former les nœuds (ces nœuds empêchent la dentelle de se déchirer si elle est coupée et qui sont la signature d’une dentelle traditionnelle artisanale).

Quelles sont les étapes de la création de la dentelle ?

D’abord, il faut créer le dessin ou le motif (travail de l’esquisseur),

puis le transposer sur une carte. Sur cette carte quadrillée, chaque fil est représenté d’une couleur différente qui reproduit le chemin que le fil doit parcourir dans le métier, comme par exemple deux cases à droites ou une case à gauche. Cette carte quadrillée est ensuite «codée» sur des cartes perforées.

Ces cartes perforées étaient par la suite lues par des machines spéciales, les métiers Jacquard, qui pilotent les grands métiers à dentelle. Ces énormes métiers nouent et serrent des centaines de fils simultanément selon les trous des cartes perforées.

Un métier à dentelle peut avoir besoin de 10.000 bobines de fils. Pour créer ces bobines, on se sert d’une machine comme celles-là:

ou

L’extirpeur va extraire le fil restant des bobines. Cette tâche est souvent confiée à l’apprenti.

Puis la wheeleuse remplit des séries de 100 bobines contenant chacune 100 mètres de fil.

Le presseur de bobines assure la régularité de l’épaisseur des bobines en pressant à chaud des séries de 3 à 5 000 bobines

Le remonteur place les bobines dans les chariots

Le wappeur ou ourdisseur prépare les rouleaux de chaîne, de guimpes et de brodeurs.L’ensemble peut donc compter 10 000 fils, répartis sur des rouleaux disposés sous le métier. Cette opération est exécutée en parallèle au wheelage.

Le tulliste va enfin s’occuper des réglages, répare les 5 000 chariots et bobines contenus dans un métier, et veiller à la parfaite conformité des fils.

Ensuite plusieurs étapes sont nécessaires avant son utilisation finale: on doit repriser les défauts, laver, colorer et sécher la dentelle et ensuite la découper.

Sources

http://lieuxdits.free.fr/denthist.html

http://histopale.net/wp-content/uploads/file/texteMarval3.pdf

https://www.dentelledecalaiscaudry.fr/l-exception/

http://calais-avant-hier.eklablog.com/la-dentelle-a-calais-a118992606

http://www.annelaurecamilleri.com/keyword/Tulliste/

http://www.noyon-dentelle.com/savoir-faire/

votre commentaire

votre commentaire

-

Cet article complète celui-ci.

La première condition pour devenir bourgeois de Lille était d'y habiter.

IL existe cependant une classe de bourgeois dit forains n'habitant pas Lille mais la Châtellenie de Lille. Ils pouvaient toutefois être astreint à y résider au moins 40 jours par an sur ordre des échevins.

Ceux qui n'étaient pas bourgeois de naissance devaient obtenir l'agrément du Magistrat. Le candidat se présentait au jour fixé devant les échevins et répondait à leurs questions. Puis il prêtait serment. Son nom était ensuite inscrit sur les registres.

On remettait au nouveau bourgeois ses "lettres de bourgeoisie" c'est à dire un certificat d'inscription. Au 18ème siècle c'tait une sorte de quittance de droits à payer qui était de 60 sols d'Artois puis de 15 livres, plus les droits dûs aux officiers de la ville.

L'enfant d'un bourgeois avait un droit acquis par sa naissance à la bourgeoisie et jouissait de tous les privilèges jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Il devait alors racheter sa bourgeoisie sinon il perdait le privilège de l'arsin. En rachetant sa bourgeoisie dans le délai requis il n'avait à acquitter qu'un droit minime.

S'il négligeait de la racheter dans l'année de son mariage, il était frappé de déchéance et tombait sous la loi de l'escassement.

Les privilèges des bourgeois de Lille

1/ Les bourgeois n'étaient justiciables que des échevins, leurs pairs; si donc un bourgeois exceptionnellement devait être traduit devant la justice du Comte ou d'un seigneur de la Châtellenie ceux-ci devaient au préalable se pourvoir devant les échevins obtenir l'autorisation nécessaire. A défaut on sonnait la bancloque et l'escalette, la Commune se rassemblait et se rendait en armes, bannières déployées, au secours du bourgeois.

Sceau de échevins de Lille au 14ème siècle

Un bourgeois de Lille ne pouvait donc être appréhendé et incarcéré qu'après l'autorisation expresse des échevins qui devaient le déclarer et mettre " hors le loi de la ville."

Quant aux bourgeois forains, on ne pouvait saisir leurs biens sans qu'ils aient été au préalable abandonnés par la loi de la ville par une action dite de démènement : le bourgeois forain était assigné à comparaitre devant les échevins dans la huitaine au premier son de la cloche annonçant la fermeture des portes. Si l'assigné ne comparaissait pas, on renouvelait la sommation à quinzaine. S'il ne se présentait pas on le déclarait "démené" pour un an et un jour et pour le montant de sa dette.

Enfin ni le prévôt ni le bailli ne pouvait enquêter ou perquisitionner dans la maison d'un bourgeois sans la présence de deux échevins.

2/ Droit d'arsin : si un étranger causait un préjudice à un bourgeois, l'insultait, ... il devenait justiciable des échevins de Lille et le bourgeois lésé avait un droit absolu à l'assistance et même, selon la gravité, à la vengeance de la Commune qui pouvait aller jusqu'à l'arsin quand le coupable possédait une maison dans la Châtellenie.

Une fois l'enquête fini et que le suspect était désigné coupable, on sonnait trois fois la cloche du ban et la petite cloche aussi longtemps que les bannières soient sorties de la ville et qu'une troupe de bourgeois et habitants de la ville viennent faire vengeance.

Une fois arrivé devant la maison du coupable, le bailli l'appelait par son nom et surnom et le sommait de venir amender son forfait. S'il répondait à la sommation et venait devant le bailli on l'appréhendait et on l'emmenait à Lille pour le remettre aux échevins et le juger; s'il ne se présentait pas, le bailli devait mettre le feu à la maison, la détruire entièrement, la raser, c'est ce qu'on appelle le droit d'arsin

Quant au bourgeois forain ne possédant pas de maison dans la châtellenie et qui refusait de se présenter devant les échevins il était banni de la ville et de la Châtellenie.

Le droit d'arsin a toujours été vu comme un droit injuste et cela dès le 14ème siècle mais fut malgré tout confirmé à plusieurs reprises.

3/ Non confiscation des biens : les biens du bourgeois sont sous la protection de la Commune. Ils ne peuvent pas être confisqués. Si la peine capitale était prononcée, même pour crime de lèse majesté divine ou humaine, ils revenaient tout de même aux héritiers.

Les bourgeois étaient également affranchis de toute saisie ou prise de corps pendant au moins 1/4 de l'année : le dimanche et le mercredi (jour de marché), de chaque semaine, les 13 jours de Noël, la huitaine de Pâques, celle de la Pentecôte et de la franche fête de Lille, les 5 fêtes de Notre Dame, les nuits d'apôtres, de la Madeleine, les nuits et jours de la Toussaint et de l'Ascension.

Enfin quand un bourgeois était détenu pour dettes, celui qui avait obtenu la prise de corps devait lui fournir chaque jour "pain d'un denier et fontaine à boire"; il devait lui fournir un lit de plumes, une courtepointe ou couverture ou un tapis pour le préserver du froid et renouveler ses draps chaque quinzaine. Il doit pouvoir aller le jour à une fenêtre donnant sur rue ou chemin. On devait lui assurer lumière et feu, une table avec nappe pour ses repas et une serviette "pour ses mains essuer", une chaise et un coussin.

Blason des Leuridan

En contrepartie de ses droits le bourgeois comme tout habitant de Lille devait 40 jours de service militaire par an

Le guet aux portes et remparts incombait aux bourgeois et autres habitants de la ville. on pouvait s'y faire remplacer par un arbalétrier sermenté.

La renonciation volontaire au statut de bourgeois est impossible : on ne pouvait cesser d'être bourgeois que si on était escassé c'est à dire cassé chassé effacé du registre par décision du magistrat.

L'escassement est donc un jugement qui prononce l'exclusion de tout droit à la protection de l'échevinage et qui est aggravé par la taxe d'escas évalué au 10ème de tout ou partie des biens du condamné.

Les principaux motifs d'escassement sont l'absence prolongée, la désobéissance aux ordres, le refus de se soumettre à la juridiction, l'insolvabilité, la fuite pour dettes, l'aide apportée à un étranger contre un bourgeois

Source

Revue Nord généalogie 1996-3 n°140 p223

votre commentaire

votre commentaire

-

Personne dont le métier consiste à débiter avec une scie des troncs d'arbre dans leur longueur.

On les nomme également scieur d'ais.

Sources

http://eric.volat.pagesperso-orange.fr/metiers.htm

http://www.roelly.org/~fleur/auvergne/scieurs.htm

votre commentaire

votre commentaire

Généalogie de la famille ROSE LEGROS